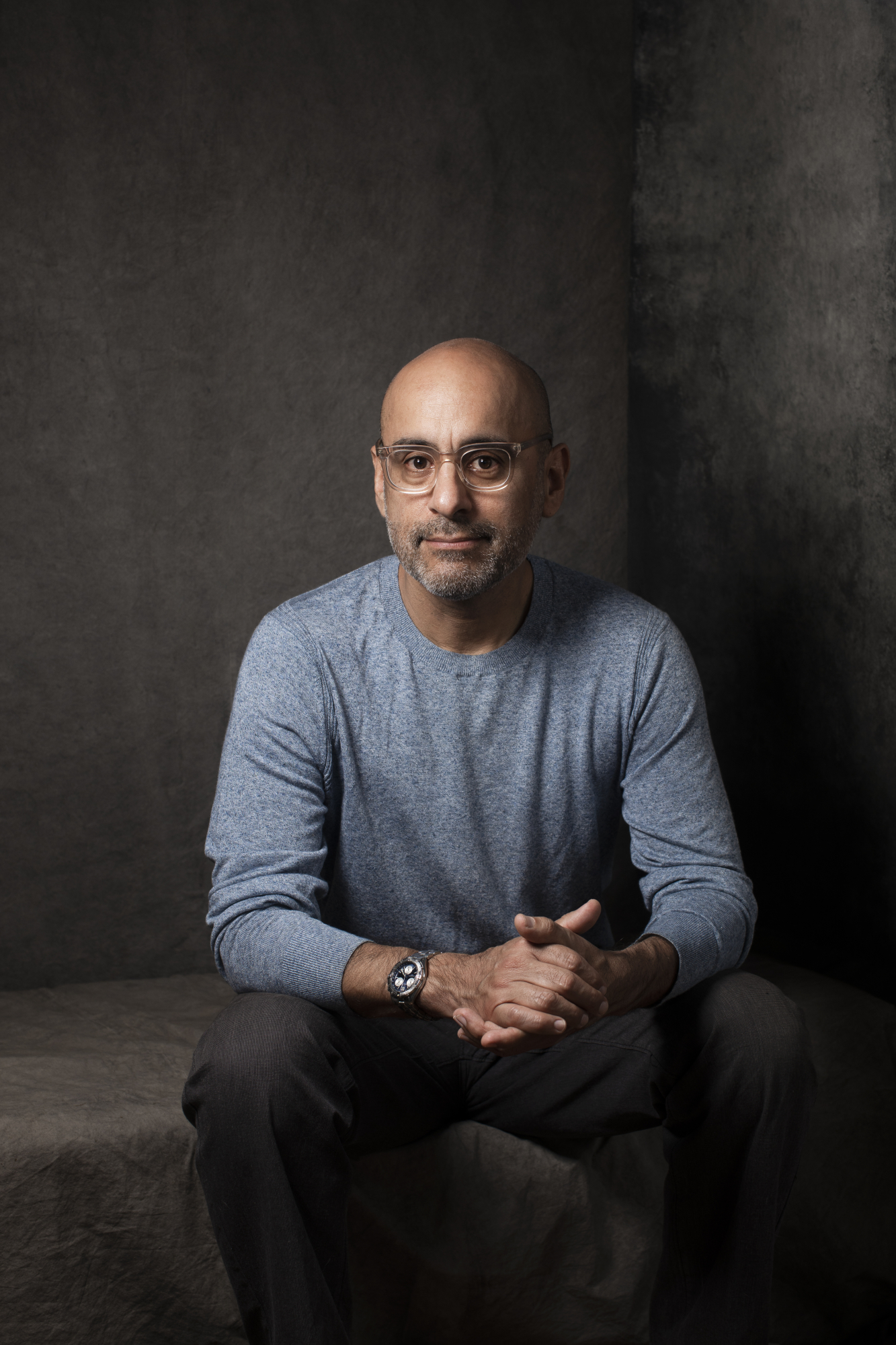

„Dieser Roman wurde zu einer Art Akt der Gerechtigkeit“: Gustavo Rodríguez, peruanischer Schriftsteller

Ein Schriftsteller erforscht das Leben seines Großvaters, um ein Buch zu schreiben und es seiner Mutter vor seinem Tod zu schenken. Die Geschichte seines Großvaters war nicht irgendeine Geschichte: Otoniel Vela – geboren im späten 19. Jahrhundert im peruanischen Amazonasgebiet, erlebte seine Blütezeit inmitten des schrecklichen Kautschukbooms und war angeblich mit Persönlichkeiten wie Gustave Eiffel und Jules Verne befreundet – wurde in seinem Volk zu einer Art Mythos. Doch dieser Schriftsteller wird nicht nur seine Geschichte enthüllen, sondern auch die der Frauen, die ihn umgaben und seine Erinnerungen bewahrten.

Dies ist der Schwerpunkt von „Mamita“ , dem neuen Roman des peruanischen Schriftstellers Gustavo Rodríguez, Gewinner des Alfaguara-Preises 2023. Ein Werk, das familiäre Beziehungen mit dem Alltag eines Schriftstellers – seines Alter Egos – verknüpft, der die Geheimnisse seines Handwerks entschlüsselt; eine Geschichte, die Vergangenheit und Gegenwart mit der Natürlichkeit der peruanischen Prosa verbindet, geprägt von Reflexion und der richtigen Portion Humor. Es ist Rodríguez' persönlichster Roman, den er am Mittwoch in Bogotá vorstellen wird.

Sie haben mit diesem Roman am Ende der langen Werbephase für „Cien cuyes“ begonnen, dem Werk, für das Sie den Alfaguara-Preis gewonnen haben. Wie war diese Abwechslung, als Sie sich ans Schreiben setzten? Nach so vielen Reisen, Flügen und Hotelaufenthalten, die der typischen Arbeit eines Schriftstellers fremd sind, sehnte sich mein Körper nach Einsamkeit und Ruhe, um mich hinzusetzen und zu schreiben. Gleichzeitig wollte ich dem Fluch des preisgekrönten Buches entkommen. Etwas tun, das über das hinausging, worüber die meisten meiner Leser sprachen, nämlich über das Werk, das den Alfaguara gewonnen hatte. Glücklicherweise erinnerte ich mich daran, dass ich zehn Jahre zuvor ein Projekt begonnen hatte: meiner Mutter die Geschichte ihres Vaters zu erzählen. Ich hatte ein paar Absätze, hatte etwas recherchiert und dachte: Nun ja, vielleicht würde es den Druck von mir nehmen, mir etwas einfallen zu lassen, wenn ich dieses Projekt wieder aufnehme, nicht von vorne. Ich setzte mich hin und überarbeitete alles, was ich bis dahin hatte.

Sie hatten Ihrer Mutter versprochen, ihr diese Geschichte zu erzählen. Waren Sie genauso neugierig auf Ihren Großvater? Besonders in meiner Kindheit und Jugend. Als Erwachsener weniger. Wenn man als Kind noch nicht viel von der Welt erlebt hat und Großmutter und Mutter anfangen, von dieser mythischen Figur zu erzählen, die einen Palast am größten Fluss der Welt erbaute, Europa lange vor seiner Hauptstadt kannte und mit Gustave Eiffel und Jules Verne befreundet war, entsteht die Vorstellung eines Superhelden im Kopf. Später, wenn man anfängt zu reisen, zu vergleichen und zu rechnen, merkt man, dass Großmutter und Mutter manches vielleicht übertrieben haben. Dann schwankt das Interesse in seiner Intensität. Beim Schreiben des Romans entdeckte ich, dass meine Aufmerksamkeit weniger darauf gerichtet war, tief in das Leben dieses mythischen Großvaters einzudringen, sondern mehr über die Vergangenheit der Frauen zu erfahren, die mir von ihm erzählten. In gewisser Weise wurde Mamita zu einer Art Akt der Gerechtigkeit. Oder des Ausgleichs.

Dieser Punkt ist entscheidend, da die Frauen um ihn herum im Mittelpunkt stehen. Tatsächlich lässt uns der Roman erkennen, wie sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft im Laufe der Jahre verändert hat … Wenn wir als Romanautoren eine Geschichte abliefern wollen, sind wir uns nicht bewusst, wie viele Sorgen wir beim Schreiben in sie stecken. Hätte ich diesen Roman vor zehn Jahren veröffentlicht, hätte ich ihn wahrscheinlich „Opa“ genannt. Doch im letzten Jahrzehnt habe ich den Wert der weiblichen Linie in meiner Geschichte immer mehr zu schätzen gelernt. Unwissentlich habe ich die weibliche Linie von meiner Urgroßmutter – die Analphabetin war und während der Kautschukära für die Bourgeoisie als Köchin arbeitete – bis zu meinen Töchtern verfolgt , die ebenfalls als Figuren auftreten und in einer diametral entgegengesetzten Welt leben, in der sie – weil sie Glück oder Privilegien haben – eine höhere Bildung genießen, reisen, kosmopolitisch sind und es ihnen nicht in den Sinn kommt, dass sie auf einen Ehemann zurückgreifen müssen, um ihr Leben zu verwirklichen. Das komplette Gegenteil von dem, was meine Großmutter erlebt hat.

Rodríguez' neues Werk entstand aus einer Verpflichtung gegenüber seiner Mutter: die Geschichte seines Großvaters zu erzählen. Foto: Morfi Alberth Jimenez

Mamita ist ein besonderes Buch in meinem Werk. Normalerweise verliebe ich mich beim Schreiben eines Romans zuerst in die Handlung. Aber in diesem Fall hatte ich keine Handlung, sondern eine Schuld. Kurioserweise wurde die Figur, diese Schuld begleichen zu müssen, zur Handlung. Die Geschichte eines Schriftstellers, der seiner Mutter einen Roman gegen die Zeit überbringen muss. Aus dieser Perspektive war der metaliterarische Aspekt angebracht. Was ich geschaffen habe – und in dieser Hinsicht ähnelt es meinen anderen Romanen – war eine Grundstruktur. Denn ich bin ein sehr unsicherer Schriftsteller. Ich bin lieber mit Gehstock, Krücken und Fahrrad unterwegs, sodass ich mir beim Schreiben keine Gedanken darüber machen muss, worüber ich schreiben soll, sondern mich darauf konzentrieren kann, wie ich es schreibe.

Das Eintauchen in Familienerinnerungen ist fast schon ein literarisches Genre, birgt aber das Risiko, Risse zu verursachen. Sie erwähnen dies in Ihrem Buch: Es kann gelegentlich zu Indiskretionen kommen. Wie sehr denken Sie darüber nach, wenn Sie Einzelheiten über Ihre Nächsten weitergeben? Bis Madrugada , also vor etwa vier Romanen, war ich meinen Verwandten gegenüber wesentlich zurückhaltender, was ihre Verwendung als Figurenvorlagen anging. Ab diesem Roman wurde mir klar, dass ich in einer Familie von Einhörnern aufgewachsen bin. Und wenn man unter Einhörnern aufwächst, nimmt man an, dass der Rest des eigenen Umfelds genauso ist. Aber das stimmt nicht. Meine Familie ist voller schillernder Charaktere. Also beschloss ich, ihre Persönlichkeiten nicht zu sehr zu verschleiern und begann, eine Art Risikomanagement zu betreiben. Ich bezog sie mit ein und sagte ihnen, ich würde verrückte Geschichten mit Charakteren schreiben, die ihnen sehr ähnlich sind. Ich sagte ihnen, ich würde sie lächerlich machen und mir dann selbst widersprechen. Wir machten das Thema zu einem Running Gag. Sie erkannten, dass es in meinen Texten nicht um Rache ging; ich wollte nur das Staunen und die Zuneigung teilen, die mich erfüllen, wenn ich an meine Verwandten denke. Ehrlich gesagt, haben sie sich nicht beschwert. Bei Mamita achtete ich besonders darauf, was meine Mutter denken könnte. Aber am Ende erhielt ich ihren Segen.

Natürlich, denn in diesem Roman entwickeln Sie zwei Aspekte, die die Figur Ihres Großvaters beleuchten können. Zum einen den Altersunterschied zwischen ihm und Ihrer Großmutter (er war 50 Jahre älter; ihre Beziehung begann, als sie 15 war). Zum anderen den Kontext, in dem er sein Leben und sein Geschäft entwickelte, inmitten des sogenannten Kautschukbooms, einer Zeit, die von Gewalt gegen indigene Gemeinschaften geprägt war. Stellte dies für Sie besondere erzählerische Herausforderungen dar? Als Kind hörte ich diese Geschichten und normalisierte sie. Der Altersunterschied zwischen meinen Großeltern, die Behandlung der indigenen Bevölkerung auf seinen Haciendas. Darüber zu sprechen bedeutete für mich, als Erwachsener zu verlernen. Denn später fängt man an, Dinge zu bemerken, die heute nicht mehr gern gesehen würden. In dieser Hinsicht stand ich bei Mamita vor zwei Herausforderungen. Einerseits musste ich, wenn ich meiner Mutter diesen Roman schenken wollte, kritisch, aber auch liebevoll sein. Kritisch gegenüber ihrem Vater und seinem Umfeld, liebevoll zu ihr. Andererseits, und das ist noch grundlegender, glaube ich, dass Literatur nicht in erster Linie anprangernd sein muss. Ein Romanautor sollte vor allem daran interessiert sein, eine sehr gute Geschichte abzuliefern. Wenn es um tiefe soziale Probleme geht, werden diese ganz natürlich durch die Risse sickern, und man muss nicht allzu sehr versuchen, mit einem Neonpfeil darauf hinzuweisen. Die Leser sind intelligent genug, die Lücken in diesen problematischen Themen zu erkennen.

Cover seines neuen Buches, erschienen bei Alfaguara. Foto: Privatarchiv

Nur in dem Gebiet, in dem es geschah, und im Wesentlichen bei den Opfern. Im Rest Perus ist der Völkermord des frühen 20. Jahrhunderts unbekannt. Es ist ungeheuerlich, dass es so ist. Ich habe in der Schule nie etwas darüber gelernt. Wenn ich es herausgefunden habe, dann weil ich ein neugieriger Leser bin und selbst recherchiert habe. Aber die Erinnerung an dieses Massaker existiert nicht im kollektiven Bewusstsein. Der Dschungel ist in meinem Land so vergessen, dass wir den Krieg mit Kolumbien für unsichtbar halten. Warum? Weil er genau dort, im Dschungel, stattfand.

Sie sprechen ein weiteres interessantes Thema in Ihrem Roman an: die Wichtigkeit, die Vergangenheit nicht zu vergessen, auch wenn sie uns nicht gefällt. Sie sprechen die Gefahr an, Denkmäler oder Statuen von heute kritisch betrachteten Persönlichkeiten zu zerstören. Das ist extrem gefährlich. Wer Denkmäler abreißt, vernichtet die Möglichkeit des Kontrasts. Wer sie erhält und erklärt, wie problematisch diese Ära war, fördert Diskussion und Reflexion. Der Abriss hinterlässt nur Leere und die verhängnisvolle Vorstellung vieler Kinder von heute: Die Welt sei erst am Tag ihrer Geburt erfunden worden. Wir sind also dazu verdammt, immer das Gleiche zu wiederholen.

In diesem Zusammenhang gab es ein grundlegendes Ereignis, das zum Schreiben von „Mamita“ führte: die Hommage an das Palace Hotel, das legendäre Gebäude, das ihr Großvater zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Iquitos erbaut hatte und dessen Bild in ihrem Land auf einer Münze landete … Ich wuchs mit Bildern dieses Palastes am Amazonas auf, dessen Materialien über den Fluss aus Europa herangeschafft worden waren. Heute ist er kein Hotel mehr, sondern das Hauptquartier der Sechsten Militärregion der Armee in Iquitos. Was man in jungen Jahren lernt, prägt den Eindruck, es sei nur für einen selbst interessant. Doch diese Vorstellung änderte sich vor etwa zehn Jahren, als meine Mutter eine Einladung zur Enthüllung der neuen Sol-Münze erhielt, die jeder Peruaner in der Tasche trug. Ich begleitete sie zur Zentralbank und erfuhr dort, dass der Palast, von dem ich als Kind gehört hatte, offiziell zum Denkmal von nationalem Interesse erklärt worden war. Als ich meine damals zierliche, achtzigjährige Mutter neben dem Münzbild stehen sah, sagte ich mir: Das ist das Zeichen, das ich brauchte, um zu erkennen, dass ich mein ganzes Leben lang eine großartige Geschichte zu erzählen hatte.

Die Präsentation des Romans in Bogotá findet am Mittwoch um 18:30 Uhr in der Buchhandlung Ficciones statt. Foto: Morfi Alberth Jimenez

Es ist schwer zu erklären. Ich habe Hitler Muñante aus einem früheren Roman wiederbelebt, in dem er und ein Alter Ego von mir aufeinandertreffen. Ich kam auf die Idee, ihn wiederzubeleben, weil mir ein sehr aufmerksamer Leser in Spanien sagte, er würde ihn gerne in einer weiteren meiner Geschichten sehen. Die Idee ließ mich nicht mehr los, und um Mamita ein zeitgenössisches Flair, Humor und andere Nuancen zu verleihen, ließ ich ihn wiederbeleben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher die Zuneigung meines Alter Egos zu ihm kommt. Vielleicht ist Hitler das Zusammentreffen vieler wunderbarer Menschen, mit denen ich im Laufe meines Lebens zu tun hatte, die nicht aus meiner Familie stammten. Menschen, die mir in Dienstleistungsberufen geholfen haben und die mir schließlich sympathisch wurden. Es muss daher kommen. Oder aus einem Traum von mir, dass wir mehr Beziehungen dieser Art haben sollten, in Gesellschaften, die so klassenorientiert und rassistisch sind wie unsere.

Hat sich Ihre Wahrnehmung Ihres Großvaters nach dem Schreiben des Buches verändert? Ja. Meine Beziehung zu ihm hat sich weiterentwickelt. Als Kind habe ich ihn sehr bewundert. Als Erwachsener habe ich ihn in Frage gestellt. Aber schließlich habe ich mich mit ihm versöhnt, ihm vergeben und verstanden, dass er ein Kind seiner Zeit in einem so unruhigen Land wie meinem war. Einem Land, in dem sogar die Hautfarbe, mit der man geboren wird, dazu führen kann, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält.

Gegen Ende sprechen Sie über die Fragen, die sich Ihnen in Zukunft stellen werden und die Ihre Mutter nicht mehr beantworten kann. Alter und Tod sind auch in anderen Werken von Ihnen präsent, zum Beispiel in „Hundert Meerschweinchen“. Wann begann Ihr Interesse an diesen Themen? Besonders in den letzten zehn Jahren. „Hundert Cuyes“ und „Mamita“ sind Romane, die ich mit 40 nicht geschrieben hätte, weil ich mich noch weit vom Altern entfernt fühlte und meine Mutter noch sehr lebendig war. Aber man kommt im Leben voran und beginnt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einem vorher nicht in den Sinn gekommen sind. Was deine Worte über Fragen angeht, das ist eine Lektion, die ich gelernt habe, als mein Vater vor fast zwanzig Jahren starb. Nach seinem Tod wurde mir klar, dass ich Fragen hatte, die niemand beantworten konnte. Ich bin nicht der Typ, der mit seinen Romanen Botschaften sendet. Aber wenn ich eine vermitteln müsste, wäre es in diesem Fall diese: Stellt so viele Fragen wie möglich, solange eure Eltern sie beantworten können.

eltiempo